採択企画の紹介

2025年度 第16回 採択企画

- 企画名

- 目指せ!分別マスター! in Vietnam

- チーム名

- 日越カルチャー

- 活動資金

- 232,500円

- 企画概要

- ベトナムには深刻な環境問題がある。そこで私の母校であるBUI HUU NGHIA高等学校で環境問題に対する意識調査を行ったところ、多くの生徒がゴミ問題に関心があることが分かった。そこで、母校に赴き、2日間に渡ってゴミ問題への理解を深めるイベントを行う。1日目は、ゴミ分別の理解を深めるレクリエーション、「未来のゴミ箱」のデザインを考える。2日目は、竹のゴミ箱を制作し、校内に設置する。

- 具体的な目標と期待される成果

- ・活動のきっかけ: 去年私たちはベトナムの高校で「日越文化交流」のイベントを企画・運営した。活動終了後、ベトナムでの活動を何らかの形で継続したいと考え、社会に貢献できるような持続的な企画を実施することにした。

・べトナムの現状 :去年ベトナムに行った際、「環境問題」について意識させられることが多かった。特にゴミ問題は深刻であり、2025年からベトナム全土で分別が義務化されたが、インフラや市民の意識が追いついているとはいえない。1人1人のゴミ分別、リサイクルに対する意識向上と協力が望まれている。

・意識調査の実施 :4月16日、ベトナムの高校生を対象に環境問題に関する意識調査を行い、216名の回答を得た。その中の「日本から学ぶべき環境保護対策は何か」という問いに対して、69.8%が「ゴミ分別意識」と回答した。ゴミ問題に関するニーズが高いという結果を受け、現状を詳しく知りたいと思い、 カントー大学の気候変動研究所のファム ヴァン ダン チー教授にコンタクトをとった。その後、教授のゼミ生とオンラインにてミーティングを行った。カントー地域では現在、家庭から排出されるゴミの量が、業者が処分できるゴミの量を上回っている状況である。また、子供たちが環境問題に対して認識できる機会が少ないことが分かった。1人1人の「ゴミ分別」に対する意識を高め、3Rを徹底することで家庭から排出されるゴミの量を減らし、業者の処分可能量まで抑えることができるのではないかと考えた。

・活動内容 「ゴミ問題」に対して1人1人の意識向上のため以下の活動を行う。

8月14日 :ゴミ分別の大切さを理解してもらうためのレクリエーションの後「未来のゴミ箱」のデザインを考える。活動の最後にはエコバッグを配布する。

8月15日 :「竹のゴミ箱」を作成する。パーツは事前に業者に作成を依頼する。組み立てと塗装を高校生たちと行い、完成したゴミ箱は校内4か所に設置する。活動の最後にはアンケートを行う。また、これから「ゴミ問題」に対して自分たちができることは何かを考える。

・目標と期待される成果 :生徒たちが下記のことを達成し、ゴミ問題解決の大きな一歩とする

・ゴミ分別の大切さを理解し、実践すること。

・周囲に「ゴミ分別の大切さ」を伝えていくこと。

・社会人となったとき、「ゴミ問題」そして「環境にやさしく」を意識して仕事・事業をすること。

- スケジュール

-

4月6日~

4月10日 | 第1回打ち合わせ

(ベトナムの現状把握)・ベトナムの環境問題に対するアンケート作成 |

|---|

4月16日~

4月27日 | ベトナムの高校生を対象としてアンケート実施・分析 |

|---|

| 4月25日 | 環境法の専門家(政経学部:奥田先生)にお話を伺う |

|---|

| 5月1日 | カントー大学気候変動研究所とミーティング |

|---|

| 5月3日 | 第3回打ち合わせ(1日目の活動内容決定) |

|---|

5月11日~

5月12日 | 第4回打ち合わせ(活動日、2日目の活動内容決定) ・航空券の購入・拓大のロゴ使用について広報室に確認 |

|---|

5月26日~

5月31日 | 第5回打ち合わせ(Zoom)竹のゴミ箱に関する議論・活動内容確認 |

|---|

| 6月中旬 | 高校の先生とのミーティング |

|---|

| 7月下旬 | エコバッグ、Tシャツ、ゴミ箱のパーツ作成依頼 |

|---|

| 8月12日 | ベトナムのカントーへ |

|---|

8月13日~

8月16日 | 現地にて活動準備・交流会実施 |

|---|

| 8月20日 | 日本へ帰国 |

|---|

| 9月~11月 | 「竹のゴミ箱」運用状況調査 |

|---|

11月1日~

11月3日 | 紅陵祭展示企画 |

|---|

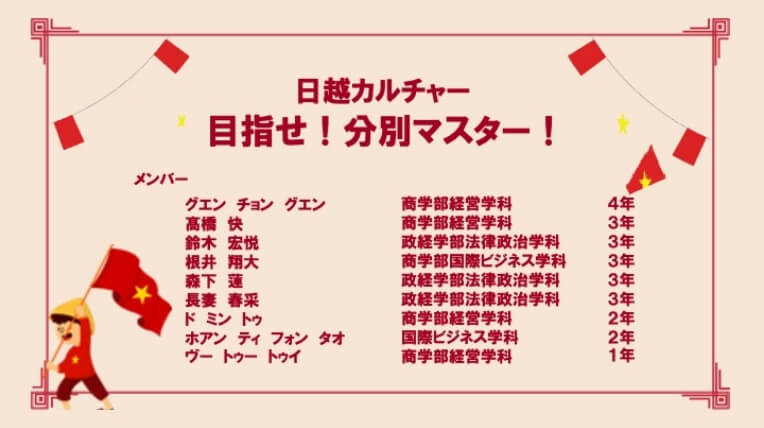

- メンバー

-

| 氏名 |

学科学年 |

| グエン チョン グエン | 経営学科 4年 |

| 鈴木 宏悦 | 法律政治学科 3年 |

| 高橋 快 | 経営学科 3年 |

| ド ミン トゥ | 経営学科 2年 |

| ホアン ティ フォン タオ | 国際ビジネス学科 2年 |

| 根井 翔太 | 国際ビジネス学科 3年 |

| 森下 蓮 | 法律政治学科 3年 |

| ヴー トゥー トゥイ | 経営学科 1年 |

| 越川 颯良 | 国際ビジネス学科 2年 |

- 企画名

- 「多言語マナーガイド×観光案内ツール」

~能登半島の魅力を再発見~

- チーム名

- PolyNavi

- 活動資金

- 150,000円

- 企画概要

- 近年、外国人旅行者の増加により神社仏閣などでマナー違反や文化のすれ違いが目立っています。その多くは、「知らなかった」ことが原因であり、正しい情報を適切に伝えることができれば防げる問題です。そこで私たちは、外国人旅行者に向けて神社仏閣でのマナーなどをわかりやすく伝える観光ガイドを発信します。紹介する地域は能登半島地震後、観光客が減少している石川県です。文化を伝えながら復興を応援する観光を実現します。

- 具体的な目標と期待される成果

- 本内容は、外国人観光客及び留学生を主な対象とし、日本の伝統文化や地域観光の理解促進を目的とした「多言語マナーガイド×観光案内ツール」を学生の手で制作・発信します。特に、石川県・能登半島は2024年の能登半島地震により大きな被害を受けました。私たちに何かできることはないかと考え、舞台を能登半島に選びました。復興に向けた観光再開の動きが高まっている今、本企画を通じて観光マナーの啓発と持続可能な観光復興に貢献したいです。

具体的には、寺社における基本的なマナー(参拝方法・写真撮影ルール・静粛の必要性)や神社と寺の違い、日本の交通ルールなど、訪日外国人がつまずきやすい文化的ポイントを学生目線でわかりやすく解説します。あわせて、石川県内の魅力的な観光地や名物を紹介し、外国人にも伝わりやすい言葉とデザインで情報を発信していきます。 自分たちで企画・調査・翻訳・制作・発信までを一貫して行うことで単なる情報伝達にとどまらず、文化を翻訳し、「伝える力」を実践的に養います。

発信方法として、Webサイトを作成し大学校内・日本語学校・観光案内所等で配布を行います。QRコードからWebサイトに移動できるチラシを掲載または配布します。また、この企画を実施するメンバーには中国人留学生が数名います。彼らがかつてお世話になった日本語学校に協力を願い、情報発信を行ってもらおうと考えています。これにより、単なる観光ガイド作成だけでなく日本語学校と拓殖大学の結びつきを深めることも狙いです。卒業生の活動を日本語学校に通う在校生に発信することで、拓殖大学を知ってもらい本校の魅力を伝えます。

活動は8月頃を予定しており、実際に現地を訪れ調査をし、紅陵祭までにWebサイトの完成を目指します。Webサイトが完成したらチラシを作成し各場所に掲載し活動を発信していこうと考えています。学チャレの活動終了後は、可能であれば拓殖大学のホームページにPDFとして私たちの活動を残していただきたいです。

この取り組みを通して、外国人観光客による無意識なマナー違反を未然に防ぎ、地域住民との摩擦を減らすとともに、復興が進む石川県の魅力を再発見・再発信し、観光誘致にも貢献することが目標です。そして、情報発信にあたり日本語学校に通う生徒に活動を届け、国際色豊かな拓殖大学とのさらなる結びつきを深めます。

- スケジュール

-

| 6月11日~ | 能登半島の情報収集 |

|---|

| 7月10日 | 新幹線券購入・ホテル予約 |

|---|

| 8月中旬 | 現地で調査 |

|---|

| 9月上旬 | Webサイト作成 |

|---|

| 10月上旬 | チラシ作成・日本語学校訪問 |

|---|

| 11月上旬 | 紅陵祭で展示・チラシ配布 |

|---|

| 11月下旬~ | 日本語学校・大学内チラシ掲載 |

|---|

| 3月 | サイト終了 PDF化 |

|---|

- メンバー

-

| 氏名 |

学科学年 |

| 永沼 心海 | 経営学科 3年 |

| 水村 寧音 | 経営学科 3年 |

| 陸 瀚也 | 経営学科 3年 |

| 邵 星迪 | 経営学科 3年 |

| 王子超 | 経営学科 3年 |

- 企画名

- タクリンク・スポーツプロジェクト

- チーム名

- T-Connect

- 活動資金

- 75,000円

- 企画概要

- 近年、屋外で安全に遊ぶ場所の減少や中学での部活動縮小などといった生活様式の変化に伴い、「子供のスポーツ離れ」が進行していると感じています。そこで私たちは小学生・大学生・保護者を対象に調査を行い、その実態を解明するとともに、運動が苦手な子も楽しめる「遊び感覚」のスポーツイベントを企画・実施します。地域と大学とが連携し、誰もが前向きに体を動かすきっかけを提供することを目指します。

- 具体的な目標と期待される成果

- 本プロジェクトでは、「子供のスポーツ離れ」という社会課題に取り組みます。小学生・保護者・大学生を対象にアンケート調査を実施し、子供たちがスポーツから離れてしまう背景や要因を探ります。具体的には、スポーツへの苦手意識、時間や費用の制約、勉強との両立、保護者の送迎負担など、どんな理由がスポーツ離れにつながるのか、現状を把握することを目的とします。

かつてスポーツに取り組んでいたもののやめてしまった理由や、大学生になると運動習慣が遠のいてしまう背景を探るために、大学生(拓大生)へのWebアンケートも実施します。このアンケートは、学生が夏休みに入る前に、前期授業期間内に先立って実施します。

9月23日に開催予定の「オレンジフェスタ」では、ゲーム感覚で楽しめるスポーツブースを出展し、同時に参加者(小学生、保護者)へのアンケートを実施します。

これらの調査結果を踏まえ、運動が得意でない子供でも楽しめる「遊び感覚」のスポーツイベントを企画・運営します。競争だけでなく、楽しさ・チームワーク・発想力といった要素を重視し、スポーツへのポジティブな関わりを育む機会とします。さらに、大学生が中心となってイベントを作り上げることで、主体性や協働力といった社会人基礎力の向上も期待できます。

本プロジェクトで行なったアンケート結果は、小学生、保護者、大学生と合わせて分析し、スポーツ離れの要因を考察します。そして、オレンジフェスタでの活動記録もあわせて、紅陵祭にて展示します。

将来的には、この取り組みを大学の定期イベントとして定着させ、地域の学校や団体と連携しながら、「子供のスポーツ離れ」を防ぐ新たな地域モデルを築くことを目指します。拓殖大学が地域に根ざし、子供たちの健やかな成長を支える存在として広く認知されることは、大学の魅力や社会的価値の発信にもつながると考えています。

- スケジュール

-

| 7月上旬 | 小学生・大学生・保護者用に分けてアンケート作成 |

|---|

| 7月中旬 | 大学生(拓大生)Webアンケート実施 |

|---|

| 8月上旬 | アンケート回収・集計 |

|---|

| 8月下旬 | オレンジフェスタ・スポーツイベントの企画、ポスター、チラシ掲示 |

|---|

| 9月上旬 | オレンジフェスタ出展準備 |

|---|

| 9月23日 | オレンジフェスタ実施、アンケート実施(小学生・保護者) |

|---|

| 10月 | アンケート集計(小学生・保護者) |

|---|

| 大学生のアンケート結果と合わせて「スポーツ離れ」の要因を分析 |

| スポーツイベントの内容に反映、イベント準備 |

| 紅陵祭展示準備 |

| 11月1-3日 | 紅陵祭で本プロジェクトのアンケート結果、オレンジフェスタでの写真を展示 |

|---|

| 11月中旬 | スポーツイベント実施 |

|---|

- メンバー

-

| 氏名 |

学科学年 |

| 袴田 大翔 | 経営学科 3年 |

| 宮下 ひなの | 国際ビジネス学科 3年 |

| 阿部 圭吾 | 経営学科 3年 |

| 篠原 光瑠 | 経営学科 3年 |

| 王禕明 | 経営学科 3年 |

| 関谷 美里 | 国際ビジネス学科 3年 |

- 企画名

- 日本のゴミ分別を知ってもらおう

- チーム名

- EcoBridge(エコブリッジ)

- 活動資金

- 35,000円

- 企画概要

- 近年、外国人留学生が増えている拓殖大学ですが、留学生の方がゴミの分別について学ぶ機会が少なく分別が分からない現状です。そこで私達は、ゴミ分別の知識と理解度が高まるカードゲームを制作し、多くの留学生に楽しみながらゴミ分別について学ぶ機会を作りたいと考えました。そして、実際にカードゲームで遊んでもらい、留学生たちがゴミ分別への理解・関心を持ち、実際の生活で役立つ知識を身につけられるようにします。

- 具体的な目標と期待される成果

- 現在、拓殖大学には多くの外国人留学生が在籍しています。そんな多くの外国人留学生が日本で生活していく中で困る事の1つがゴミの分別についてです。日本のゴミの分別ルールは地域ごとに異なり、文化的背景が違う留学生にとってはハードルが高いと感じます。国によっては、ゴミの分別を全くしない所もある現状です。日本のゴミのルールを知らずにトラブルになったり、指導を受けたりする事例も多く、「生活の不安要素」の1つです。

そんな現状を無くすために本企画では、拓殖大学の留学生を対象として「ゴミ分別カードゲーム」を通じて、楽しみながら、日本のゴミの分別について理解してもらい、多くの留学生が日常生活で困らないようにすることが活動の目的です。

そこで、目的を果たすために私たちは、以下のようなチャレンジをしたいと考えています。

1. 拓殖大学の留学生を対象に日本のゴミの分別で困っている事についてのアンケートを実施する。

2. アンケート結果をもと「日本語・中国語・英語・ベトナム語」の4か国語対応のポスターを作成し、紅陵祭へ展示する。

3. 紅陵祭でゴミの分別カードゲーム体験会を実施し、目標来場者数100人の留学生に遊んでもらう。

4. 体験会実施後にアンケートをとり、「分別について理解できた」と回答した参加者を80%以上獲得する。

5. 活動終了後、拓殖大学へカードゲームとポスターを寄付し、現在在籍している留学生とこれから拓殖大学に入学してくる留学生に使ってもらう。

カードゲームの内容は、拓殖大学がある文京区のゴミの分別ルールを参考にし、日常生活で出るゴミのイラストが描かれたカードを、どちらが速く分別出来るかを競う、タイムアタック方式です。

ゲームを通じて分別の正解を覚えるだけでなく、自分の行動が環境に与える影響について考えるきっかけを提供したいと考えています。

紅陵祭で展示するポスターには、日本がなぜゴミの分別に力を入れているのか、ゴミの分別がなぜ大切なのか、ゴミを分別しないと世界がどうなってしまうのか、これら3つについて「日本語・英語・中国語」を用いて分かりやすく書きます。

これらの活動を通して、留学生たちが日本のゴミの分別のルールや大切さを学び、「環境意識の向上」が期待されます。

- スケジュール

-

| 5月16日 | 大学にて打ち合わせ(活動の目的・意義について) |

|---|

| 5月19日 | 大学にて打ち合わせ(カードの内容について) |

|---|

| 5月22日 | Googleフォームでアンケート作成(拓殖大学の留学生向け) |

|---|

| 5月24日 | アンケート調査実施(拓殖大学留学生) |

|---|

| 6月上旬 | Zoomにて打ち合わせ(予算や印刷会社について) |

|---|

| 6月中旬 | Zoomにて打ち合わせ(予算の詳細について) |

|---|

| 6月下旬 | 印刷会社へ訪問 |

|---|

| 7月下旬 | カード・ポスター内容決定 |

|---|

| 9月下旬 | カード・ポスター完成 |

|---|

11月1日~

11月3日 | 紅陵祭にてカードゲーム実施 |

|---|

| 11月中旬 | アンケート結果の分析 |

|---|

| 11月下旬 | 拓殖大学にカードゲーム・ポスター寄付 |

|---|

- メンバー

-

| 氏名 |

学科学年 |

| 中里 渉馬 | 経営学科 3年 |

| 吉田 友樹 | 経営学科 3年 |

| 千葉 遥大 | 国際ビジネス学科 3年 |

| トシゴウ | 経営学科 3年 |

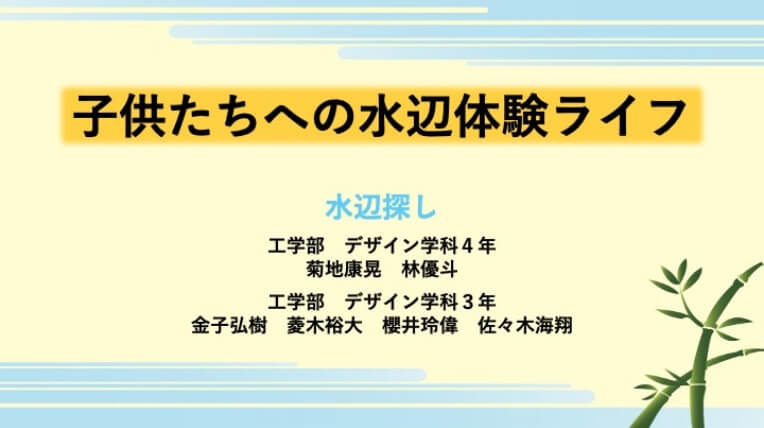

- 企画名

- 子供たちへの水辺体験ライフ~南浅川~

- チーム名

- 水辺探し

- 活動資金

- 55,000円

- 企画概要

- 昨年10月、八王子市の水辺資源を活用し、地域活性化を目指すイベント「ミズカラ」に参加しました。小学生向けの謎解きや竹の水鉄砲体験を通じて水辺の学びを提供しましたが、竹の水鉄砲は体験だけに留まり、水辺の魅力や危険を知ったうえで小学生が水辺周り含んだ外遊びをしてもらえるような工夫が不足していました。今年は、より水辺への関心と安全に外で楽しむことの大切さを感じてもらえるように、再びミズカラに挑戦します。

- 具体的な目標と期待される成果

- 私たちは、昨年10月に八王子市の水辺資源を活用した地域活性化イベント「ミズカラ」に参加し、小学生向けに謎解きゲームや竹の水鉄砲体験を実施しました。水鉄砲は、昨年5月下旬から大学の敷地内で伐採した竹を使用し、学生自ら加工して製作しました。

水辺や地域のことを楽しく学ぶという点では一定の成果がありましたが、竹の水鉄砲は一回きりの体験で終わってしまい、他の水辺の遊び体験や水辺の危険性の発信の部分が不足していたと感じました。

そこで今年は、竹の水鉄砲を「遊び」だけでなく、より自由に楽しめるようなアクティビティを充実させたいと考えています。たとえば、水辺の広い空間を活かして、水鉄砲バトルや的当てチャレンジなどを実施し、子どもたちが自然の中で思いきり体を動かせる仕掛けを取り入れます。また、昨年は子供の参加者約25人に来場いただきましたが、今年は40人以上を目指します。

水鉄砲以外にも、竹を使った笹舟づくりや弓矢遊び、竹とんぼなど、昔ながらの自然素材のおもちゃにも触れてもらうことで、自然の中で遊ぶことの楽しさや素材の面白さを、体験を通して自然に伝えることを目指します。さらに、水辺の危険性については、これまでのクイズ形式の謎解きに新しい問いを加え、年代別に難易度を調整することで、より理解しやすくなるよう改善します。昨年は水辺の知識に関する正答率が約5割だったため、今年はそれを7割程度に高めることを目標にしています。

こうした取り組みを通して、小学生たちが水辺での遊びをより身近に感じ、今後も自然とふれあう「外」の時間が増えることを期待しています。また、子どもたちの水辺体験がきっかけとなり、地域全体で水辺の魅力や安全について話題が広がっていけば、関心を高めることにもつながると考えています。

- スケジュール

-

6月上旬~

6月下旬 | イベント内容の検討・アイデア出し(学内ミーティング) |

|---|

| 7月上旬 | 南浅川現地調査・安全確認(地形、危険箇所、導線の確認) |

|---|

| 7月中旬 | 謎解き+体験アクティビティ内容の決定、設問作成 |

|---|

| 7月22日 | イベント開催関係者とのミーティング |

|---|

| 7月下旬 | 必要資材のリストアップ・買い出し(竹、水鉄砲、クイズパネル等) |

|---|

| 7月31日 | 八王子国際キャンパスの工場で竹のおもちゃ製作の取材 |

|---|

8月1日~

8月15日 | ワークシート・認定証・装飾物など印刷・製作作業 |

|---|

8月16日~

8月31日 | 広報活動(ポスター掲示・大学SNSで告知) |

|---|

9月1日~

9月10日 | 最終確認(現地での設置リハーサル・運営マニュアル整備) |

|---|

| 9月中旬 | イベント実施予定 |

|---|

9月下旬~

10月中旬 | ふりかえり・中間まとめ作成 |

|---|

| 10月下旬 | 紅陵祭に向けた会場準備など |

|---|

11月1日~

11月3日 | 紅陵祭 竹のおもちゃの展示、販売、展覧会・体験会の実施

竹に関して、資料やポスターを使って紹介 来場者にアンケート実施 |

|---|

11月中旬~

12月上旬 | 活動報告会に向けた準備 |

|---|

| 12月13日 | 成果報告発表会にて成果発表 |

|---|

- メンバー

-

| 氏名 |

学科学年 |

| 菊地 康晃 | デザイン学科 4年 |

| 林 優斗 | デザイン学科 4年 |

| 金子 弘樹 | デザイン学科 3年 |

| 菱木 裕大 | デザイン学科 3年 |

| 櫻井 玲偉 | デザイン学科 3年 |

| 佐々木 海翔 | デザイン学科 3年 |

2024年度 第15回 採択企画

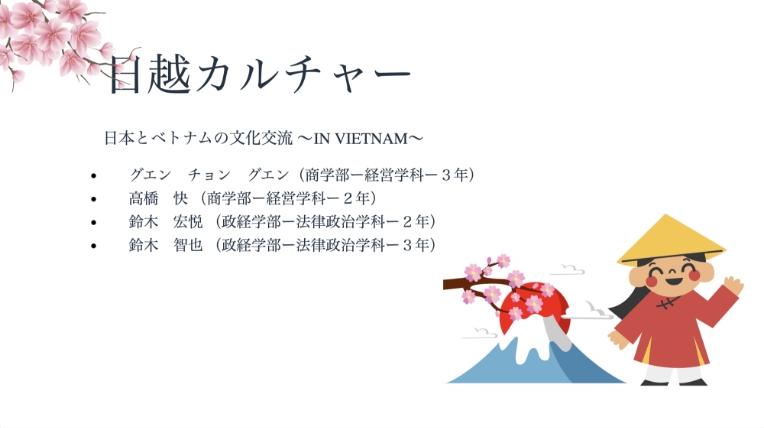

- 企画名

- 日本とベトナムの文化交流~in Vietnam

- チーム名

- 日越カルチャー

- 活動資金

- 150,000円

- 企画概要

- ベトナムには日本への留学を希望する生徒が数多く存在します。しかし、彼らはSNSやアニメ、漫画で日本に興味を持っても、実際に日本の文化に触れられる機会が少ないのが現状です。そこで、私たちはベトナムの高校生たちと日本人大学生が文化交流できるイベントを企画しました。現地の高校生に日本の良さをさらに知ってもらい、最終的には日本への留学を一つの選択肢として考えてもらえばという思いでこの企画に臨みます。

- 具体的な目標と期待される成果

- 日本人と一緒にベトナムのカントー市を訪れ、地元の高校生と交流するイベントを企画しました。具体的な内容として、イベントは8月の下旬に予定されており、事前に高校の活動担当の先生とミーティングを行い、現地の状況を確認します。そして、高校生に活動の内容を周知するために、ポスターを作成し、100人の参加者を募集したいと考えています。また、イベントの記念としてTシャツをデザインし、ベトナムの会社に依頼して制作します。参加者が楽しめるように、日本のお菓子などを準備し、日本の雰囲気を味わえるよう心がけたいと思います。

主な活動内容は、まず日本人とベトナム人の高校生をグループに分け、自己紹介などを行います。言語の壁がある中での交流を楽しむためにゲームなどを行い、日本の文化である折り紙をベトナムの高校生に紹介するために、様々な折り紙を制作します。完成した作品はA1の紙に貼り、日本とベトナムの人気のある絵などとともに壁に飾ります。さらに、日本語を学習したい高校生のために、日本語の教科書を購入し、図書館にコーナーを設けて貸し出したいと考えています。

また、日本人たちにはカントー市民の生活や現地の課題について知る機会を設け、理解を深めてもらうことを目指しています。目標は、まず第一にベトナムの高校生たちに日本語学習のきっかけを提供すること、そして第二に、日本人たちにカントー市の魅力や現地の課題を知ってもらい、問題解決に向けた意識を高めることです。

- 企画名

- Special carD GameS~環境問題の現状を知ろう~

- チーム名

- ES(Environment Savers)

- 活動資金

- 77,000円

- 企画概要

- 近年、環境問題やSDGsへの関心が企業や消費者の間で高まっていますが、これらを学ぶ機会は少ない現状にあります。そこで私たちは、環境問題の知識とSDGsへの理解度が高まるカードゲームを制作し、多くの人々が楽しみながら学ぶ機会を創造したいと考えました。

そして、実際に小学校や紅陵祭で制作したカードゲームで遊んでもらい、子どもたちがSDGsへの興味・関心を持つきっかけ作りに寄与する活動を行います。

- 具体的な目標と期待される成果

- 地球環境と私たちの生活は密接に関係しています。そして、現在、世界で解決しなければならない環境問題の多くは人間活動によって引き起こされたものです。これらを解決していくためにまずは、「現状を知ること」が重要だと考えました。「環境問題の現状を知り、自分自身の力だけでも解決のための行動ができる」ということを伝えていくことこそが、私たちが活動する意義だと考えます。そこで私たちは以下のようなチャレンジをしたいと考えています。

1.小学生とその小学校の教員を対象に環境問題・SDGsに関するアンケートを実施する。

2.アンケート結果をもとにカードゲームを制作する。

3.私たち自身も環境問題について学ぶために複数の施設を訪問する。

4.紅陵祭でカードゲーム体験会を実施し、目標来場者数150人の人々に遊んでもらう。

5.SNSでの活動を通じて、私たちの活動や環境問題について発信する。具体的にはInstagramのフォロワー数200人を獲得する。

6.アンケートに協力してくれた小学校へ制作したカードゲームを提供する。

7.参加者が環境問題やSDGsについて深く理解し、認知度の向上を図る。

私たちの活動を通して、より多くの人々に問題意識を高めてもらうことで、自らの行動を振り返り、環境に配慮した行動に繋がるきっかけを作ります。また、環境配慮やSDGsへの貢献は個人単位でも行動できるものであると認識してもらい、「自分にできることはないか」と積極的に行動する力を養います。

カードゲームには、環境問題やSDGsに関する様々な課題とそれに対する解決策を記載します。参加者がこれらの課題を解決する過程で、問題解決能力や創造力が向上し、現実世界での課題に対処するためのスキルを身につけることが期待されます。

私たちはこの活動を通して、多くの人々に環境問題の現状と課題について発信していきたいです。特に未来を担う子どもたちを中心に大人も楽しく学べるカードゲームを体験しながら、環境問題について学んでもらうことで、自然と知識が身につくと考えています。私たちは地球環境に対する一人ひとりの意識を向上させ、社会全体が持続可能な世界であり続けるための行動ができるようアプローチをしていきます。

- 企画名

- 竹の可能性 サステナブルな資源活用

- チーム名

- Bamboos

- 活動資金

- 89,000円

- 企画概要

- SDGsの達成年を数年後に控えた現在、日用品市場において持続可能性を重視する消費者から竹製家具の支持が拡大しています。そこで私たちは、間伐によって伐採し、廃棄される竹を利用し、身の回りで使える日常用品を製作します。さらに、大学の学園祭で展示や販売を行い、拓大生や地域の方々といった多くの人達に、バンブー素材が環境に優しいエコ素材であると知ってもらうことを目的として活動します。

- 具体的な目標と期待される成果

- 大学生約45人を対象にアンケート調査を行った結果、竹製品を今までに使用したことがある人とバンブー素材を知っている人の割合はそれぞれ、50%程度でした。この結果から、私たちが日頃、竹製品に触れる機会が少ないこととバンブー素材自体の存在やその特性、利点が広く知られてないという点で、竹の認知度が低いことが分かりました。今回、私たちの企画でバンブー素材の魅力と性質を発信し、認知度を向上させることで、多くの消費者に竹製品を購買の選択肢の一つとして認識してもらえるようになると考えています。

この企画の目標は、竹の持つ強度の高い弾力性や耐火性、耐久性といった様々な利点や魅力を広く知らせること、竹を持続可能な素材として再評価すること、そして、竹を使った製品の開発と普及を通して、環境保護への貢献や竹の認知を広めていくことです。具体的には、成長した竹林から伐採し、廃棄される予定の竹を用いたランタンなどの製作や竹について調査・体験したことを資料やポスターにまとめます。最終的に、拓大生を含めたより多くの人に知ってもらうために、完成したものを紅陵祭で展示や販売、さらに、来客に竹ランタンの製作を行う体験会を開催したいと考えています。また、可能であれば地域の小学校や役所に寄贈することも考えています。これらの活動から、紅陵祭でのアンケート調査を基に、竹に関する知識や関心度を70%以上にすることと、SNSのフォロワー数100人以上を達成します。

この企画によって期待される成果は、竹を取り巻く諸問題の認知度の向上や持続可能な資源として再評価され、森林伐採や環境破壊を抑制する一助となることが、考えられます。また、竹をより知ってもらうことで、製品市場の拡大や竹を用いた環境に配慮した生活様式の普及なども挙げられ、竹を生産する地域経済の活性化などのきっかけになると考えます。

現在、放置竹林といった環境問題があるにもかかわらず、我々が日常生活で竹に接する機会は多くないため、このプロジェクトから、

①竹林の保全や再生

②竹産業の振興

③地域の活性化

④環境負荷の軽減

など様々な面で良い影響を与えることができるのではないかと考えられます。

- 企画名

- エルデネ・プロジェクト2024

- チーム名

- エルデネ・プロジェクト実行委員会

- 活動資金

- 250,000円

- 企画概要

- エルデネとは「宝」を意味するモンゴル語です。この企画は、私たちが新たなモンゴルの価値を探し出すという取り組みです。2024年に発生した大寒波ゾドでは、約210万の家畜が犠牲になりました。家畜という財産を失った人々は、伝統的な遊牧を維持できず、首都ウランバートル郊外に定住し、ゲル生活を余儀なくされています。本企画は厳冬期の遊牧民に所得増加の機会を与え、遊牧文化を持続させる国際貢献を目的としています。

- 具体的な目標と期待される成果

- マイナス40度を超える大寒波ゾドによって家畜を失った遊牧民は、伝統的な生活を維持できず、首都ウランバートル郊外に定住し、ゲル生活を余儀なくされています。そして、生活インフラのない不法定住は、生活排水による土壌汚染、感染症リスクの増加、石炭ストーブによる空気汚染など、さまざまな問題を引き起こしています。

本企画「エルデネ・プロジェクト2024 (Эрдэнэс Project 2024)」は、モンゴルの生活に欠かせない「羊毛」に「新たな価値」を与え、遊牧民の所得増加を目的として企画しました。今回のプロジェクトで生み出す「新たな価値」は、特産品でありながらもそれまで国内市場や観光客向けにしか消費されてこなかった羊毛フェルトを、日本人のニーズに合致した形で加工・商品化し、日本へ輸出することで生まれる価値です。

具体的には、日本の伝統的な季節文化の一つである「ひな祭り」に供される「吊るし雛」を羊毛フェルトで製作し、商品化することを考えています。これまでの試行錯誤から、羊毛とニードルで作る羊毛フェルトは、比較的短期間での技術習得が可能であることが判っております。またモンゴル科学技術大学のバーサンダシュ教授の協力のもと行われた遠隔企画会議では、モンゴルでは商品化できない多くの羊毛が廃棄されており、モンゴル大統領はこれをツァガーンアルト(白い金)として活用する運動を展開していることが紹介され、まさに本企画は国連が進める持続可能な開発目標(SDGs)の達成に資する、時宜を得た取り組みといえます。

今回の学生チャレンジ企画では、この第1段階として、

①現地の羊毛フェルトの利用状況の調査、

②モンゴル科学技術大学、エルデネダライ村関係者と協力し、羊毛フェルトを使用した「吊るし雛」製作の実演(羊毛フェルト・フェスの開催)と文化交流、

③商品の価格決定と実効性の検証、課題への対応

の3点について、計画的に行いたいと考えております。

学生チャレンジ企画として採択され、その実効性が認められれば、本企画はその後、BOPビジネスへと大きく発展していくことも期待できます。また、企画に関心をもった国内の玩具メーカーなどが、この取り組みを支援してくれることも期待できます。それは本学も取り組んでいるSDGsのいくつかのターゲットを解決に導く貢献となり、ひいては海外雄飛を掲げる本学の名声を高めることにつながると思います。