NEWS&TOPICS

2025年10月20日

ガクチャレレポート

vol.3

「PolyNavi」

自由な発想と熱意が詰まったガクチャレ!その中で高く評価され、見事に採択を果たした企画が、いよいよ実際の活動へと踏み出しました。アイデアがどのように現実のプロジェクトとして展開されているのか、現場を訪ね、その想いと手応えを取材してきました。

ガクチャレレポート vol.3

「PolyNavi」

能登半島の魅力や日本文化のマナーを伝える

Webサイト制作

- 企画名

- 「多言語マナーガイド×観光案内ツール」

~能登半島の魅力を再発見~

- チーム名

- PolyNavi

- メンバー

- 5名(取材日活動人数5名)

取材日当日の実施内容

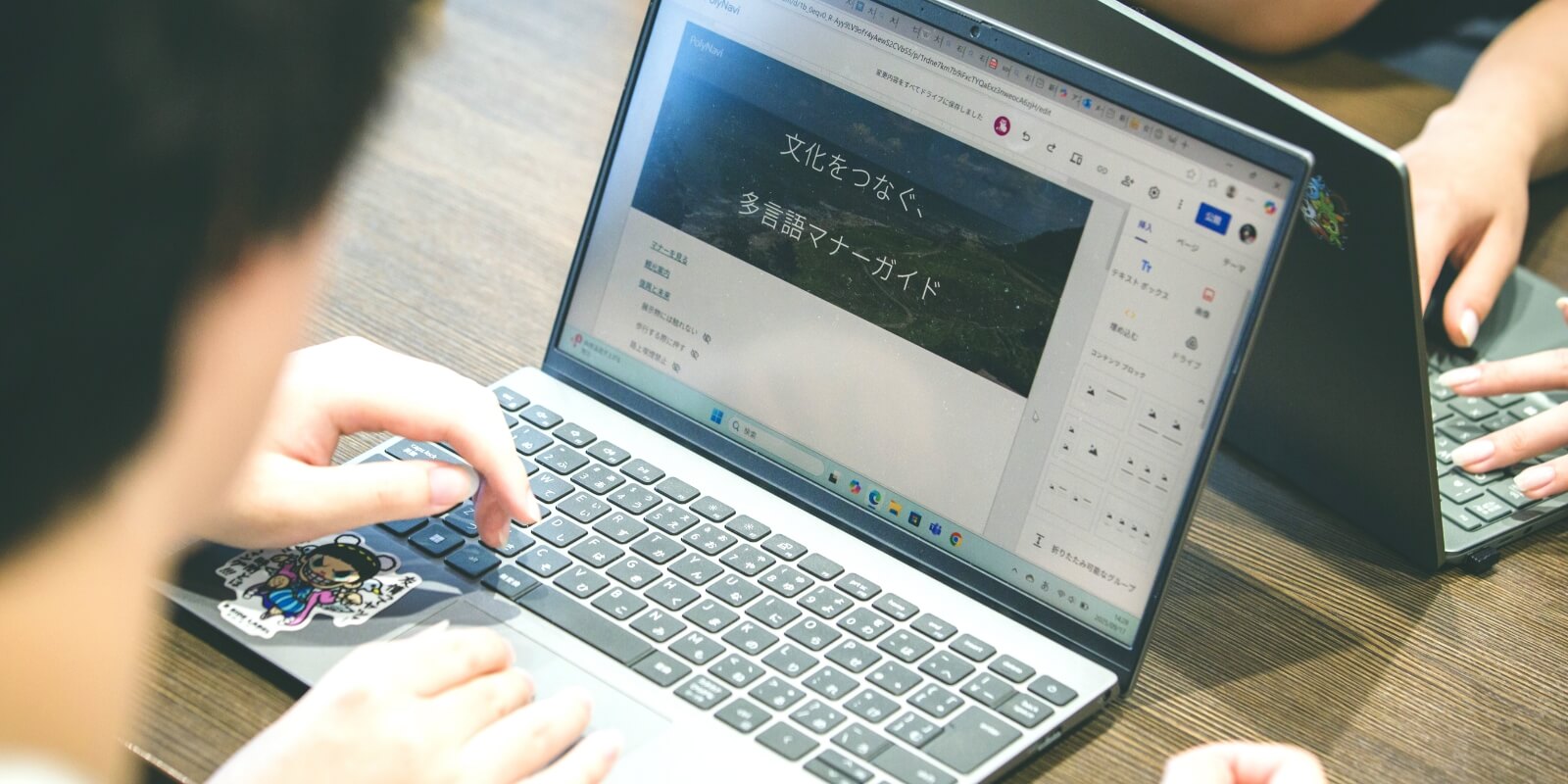

8月に能登半島を訪れて取材した内容をもとに、写真を選んだり、文章を書いたり、構成を考えながらWebサイトの制作を行いました。また多言語でも読みやすいWebサイトにするためのアイディアも話し合いました。

いよいよ今日からは、本企画の要となるWebサイトの制作を行います。Webサイトを作るのは今回がはじめてというリーダーの永沼さん。この日までに試行錯誤しながら作ったサンプルページをもとに、みんなでアイディアを出しながら完成に近づけていきます。

Webサイトに掲載する内容は、寺社における参拝方法や写真撮影などのマナー、ホテルやお店での作法や交通ルール、能登半島の魅力を伝える観光地の紹介などです。現地で見つけた看板などの解説を参考に、文章を作成していきます。制作が進むにつれて実感したのは、「ただ情報を書くだけでは何も伝わらない」ということ。人に伝えるための言葉選びやWebサイトの構成はどうすればいいのか、意見を出し合いました。現地で撮影した写真をたくさん使用し、シンプルで見やすいデザインを目指します。

また今回は日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語の6か国語の表記を検討しているため、翻訳も重要な仕事の一つです。中国語は中国人留学生のメンバーが担当し、韓国語は、韓国語を学んでいる永沼さんが担当。ベトナム語とネパール語は、メンバー以外の留学生の力も借りて、翻訳を行う予定です。そのほか、WebサイトをPRするために配布するQRコード付きチラシや、紅陵祭で発表する展示物についても話し合いました。

ページ上部へ戻る

代表者インタビュー

商学部 経営学科3年

PolyNavi

- 代表

-

永沼 心海

埼玉県立八潮南高校出身

活動を始めたきっかけ

旅行や観光が好きで、以前から外国人観光客のマナー違反の問題に関して気になっていました。そこで自分にできることはないかと考え、思いついたのがこの企画です。ただし、この問題は外国人だけに限らず、日本人自身もお寺や神社での正しい参拝方法やマナーを十分に理解できていません。そこで、適切な情報をわかりやすく伝えるWebサイトを制作し、多くの人に知ってもらうことで、トラブル防止につなげたいと考えました。

また、取材地として能登半島を選んだ理由は、豊かな文化や歴史を持つ地域であると同時に、震災からの復興を応援する発信を行いたいと考えたためです。

これまでの活動について

能登半島での取材は、大雨の影響で日程を1日ずらしたり、行きの新幹線が3時間遅延したりと到着するまでが大変でした。到着してからは計画を立て直し、事前に取材許可を頂いていた輪島市の總持寺 祖院や七尾市の大地主神社、羽咋市の能登國一宮 氣多大社など5か所の神社や白米千枚田などの観光地を巡りながら、能登半島を一周することができました。能登は自然がとても美しく、食事も美味しくて魅力的な場所でしたが、震災で倒れた建物がそのままになっていたり、通行止めの道があったりと予想以上に復興が進んでいないことを実感しました。営業停止中の観光地や立ち入り禁止の場所も多かったです。

今日の活動を振り返って

外国人にもわかりやすいシンプルなデザインを目指して制作を進めていきました。Webサイトのキーカラーは能登半島の美しい自然をイメージし、青や緑を使いたいと考えています。また6か国語をどのように表記するかが課題の一つです。長文が多いと読みにくいので、なるべく単語で表現するなど、留学生のメンバーにも意見を出してもらいました。メンバーの中にはWeb制作経験者がいるので、今後ブラッシュアップしながら、見やすいWebサイトを完成させたいです。

今後の活動予定や抱負

能登半島で撮影してきた神社での参拝・マナーを実践している様子の動画を編集し、Webサイトにアップしたいと考えています。Webサイト完成後はQRコードを載せたチラシを作成し、拓殖大学だけでなく、留学生メンバーの母校である日本人学校2校を中心に配布する予定です。また「Webサイトの内容をきちんと理解してもらえたか」を測るために、見てもらった方へのアンケートなども検討。まずはメンバーである自分たちが納得できるものを作り、外国人観光客や留学生、そして日本人学生の学びにもつながるようなWebサイトを目指します。

ページ上部へ戻る