SNSで食のボーダーを越えよう!

採用団体拓SHOKU堂 2022

企画名称拓こう!繫ごう!食の未来!サマースクール in 子ども食堂!

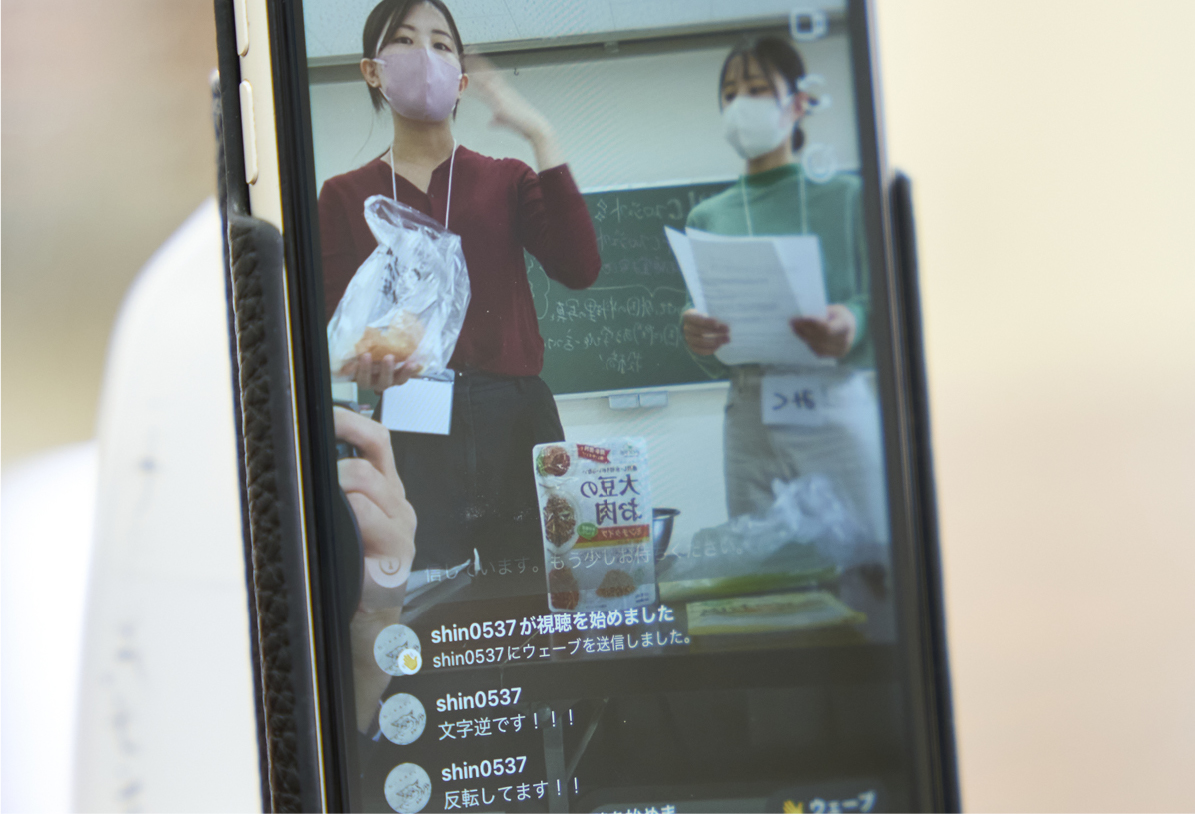

対象活動Instagramライブ配信

参加人数4名

採用団体拓SHOKU堂 2022

企画名称拓こう!繫ごう!食の未来!サマースクール in 子ども食堂!

対象活動Instagramライブ配信

参加人数4名

当日の実施内容

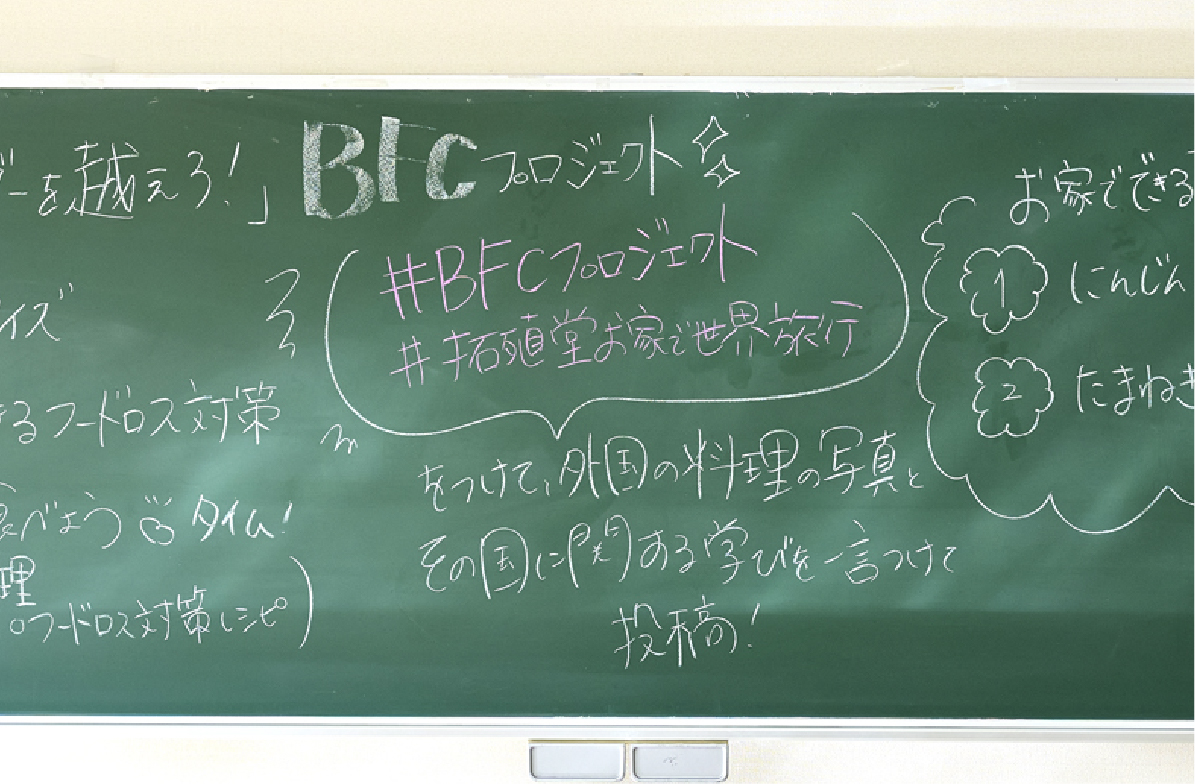

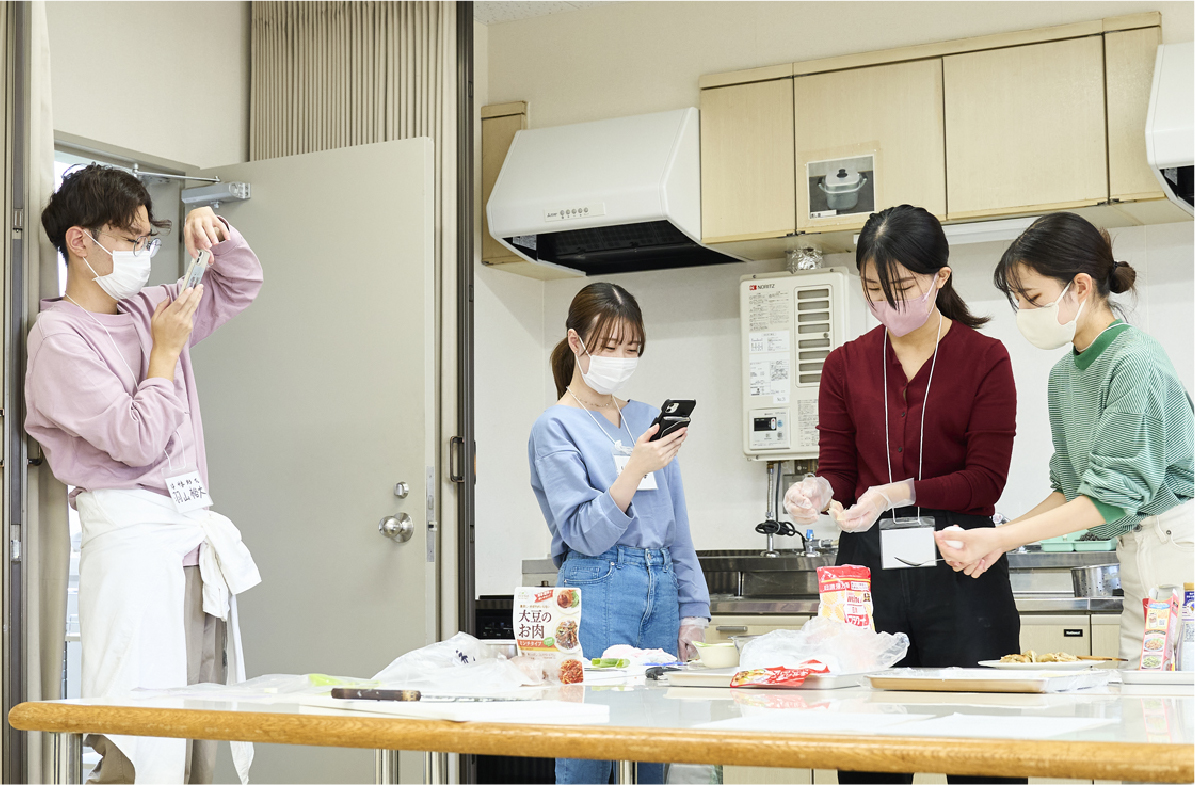

八王子市の由井市民センターにて、「食のボーダーを越えろ!」BFCプロジェクトのInstagramライブ配信を行いました。

BFCとは、Borderless Food Cultureの略称で、拓SHOKU堂 2022がフードロスや食の多様性理解を目的に行っているプロジェクトです。

この日は、翌週に迫る子ども食堂でのイベントのリハーサルも兼ねて、拓殖大生を中心に活動の動画をライブで配信しました。

この日の活動

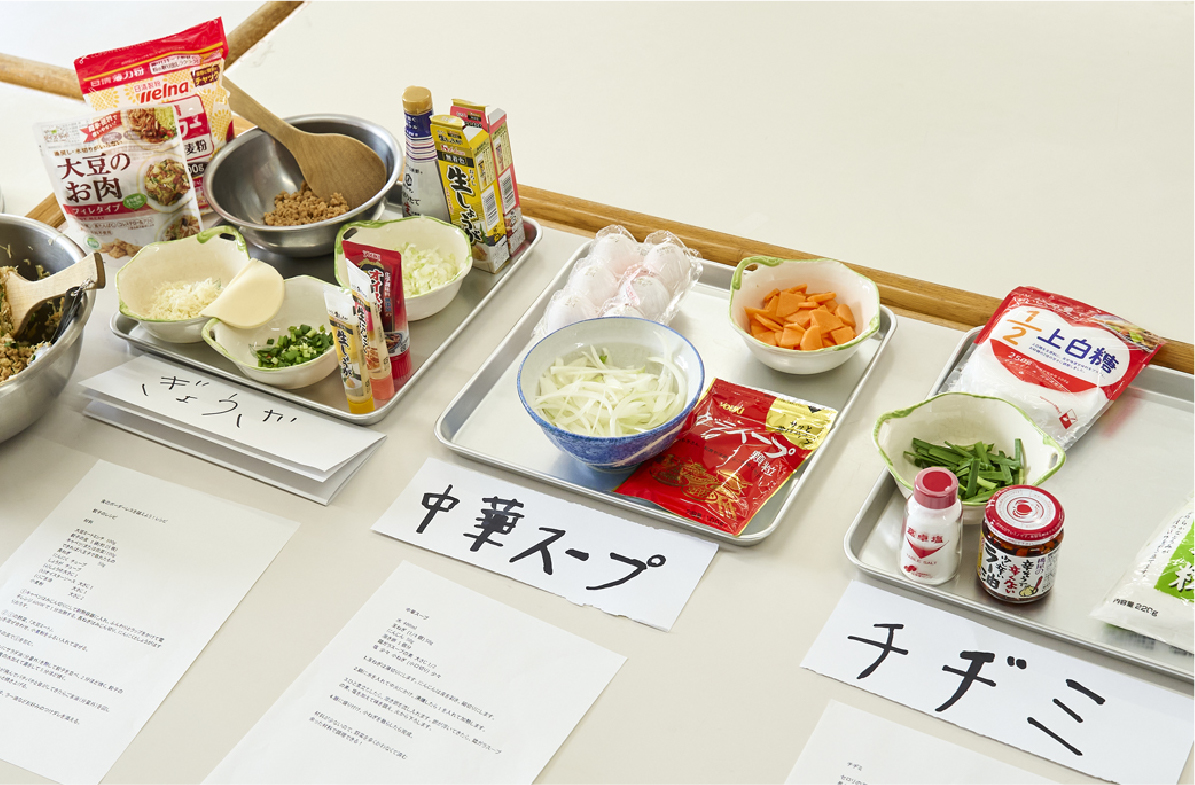

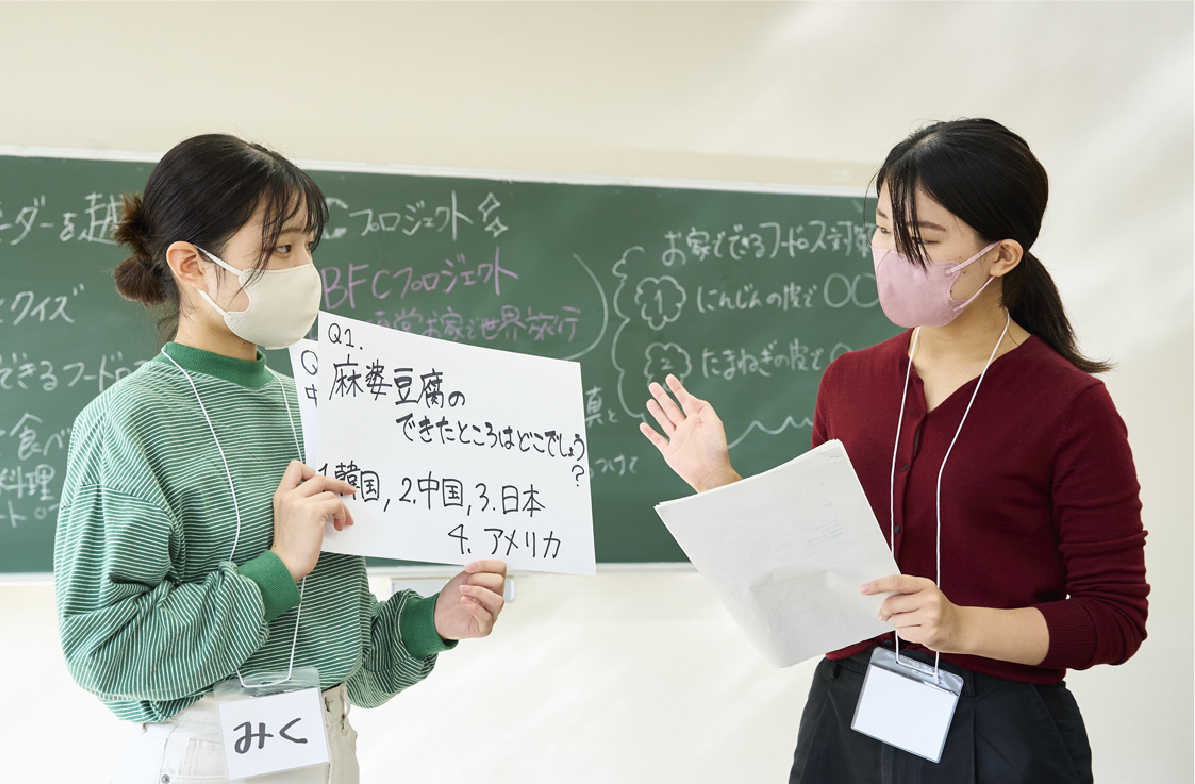

この日のライブ配信は「食文化クイズ」から始まりました。「麻婆豆腐ができたのはどこの国?」「四川料理は辛い?辛くない?」「中国で“いただきます”はなんて言う」など食文化にまつわるクイズを出題。ウォーミングアップを兼ねて、食文化の違いを分かりやすく伝えます。

続いて、「お家でできるフードロス対策」の紹介です。

視聴者に、残ったニンジンの皮で〇〇〇を作ろう!タマネギの皮(長ネギの余った部分も使える)で〇〇〇を作ろう!と残りの食材で作れる〇〇〇の部分に入る料理を質問。

この後、回答として実際に調理する“チヂミ”のつくり方を紹介しました。

最後のコンテンツは、「つくって食べようタイム!」です。

ぎょうざ、中華スープ、チヂミの3品を実際に調理しながらライブ配信します。

今回、特にこだわったのが「大豆ミート」を使用したことです。大豆ミートを使用することにより、肉をたべられない地域の方や苦手な方が食べることができ、新しい食のスタイルを提案しました。また、“チヂミ”は、ニンジンの皮、玉ネギの皮を実際に使用して調理。余った食材の活用方法を実践しました。

配信の最後は、プロジェクトを多くの方に知っていたたくための協力を呼びかけました。

作った料理をメンバーで試食しながら、この日の振り返りと翌週に迫る子ども食堂のイベントの打ち合わせを行いました。

拓SHOKU堂2022が目指す“食のボーダレス”は、拓大生から世界に繋がっていきます。

Instagramで、♯BFCプロジェクト ♯拓殖堂お家で世界旅行 をつけて、外国の料理の写真とその国に関する学びを一言つけて投稿!

国際学部 国際学科 3年

拓SHOKU堂 2022

代表 齊藤 美空

(東京都・松が谷高校出身)

活動を始めたきっかけ

子ども食堂にメンバーのみんなでボランティアに行ったのが活動をはじめるきっかけでした。中学生や高校生、大人の方々が関わって地域コミュニティの一つの場として子ども食堂を運営されていることにとても衝撃を受けました。そして食堂におじゃました際に、食べ物を残してしまっている子どもたちがたくさんいました。また、子ども食堂の職員の方から子どもの自立を促すような活動を進めていきたいとの考えをお聞きし、フードロスの面から何か大学生としてアプローチできるところがないかなと思いました。

これまでの活動を

振り返って

コロナウイルスの感染拡大により、子ども食堂でのイベント開催が難しくなってしまいました。しかし、コロナウイルスを理由にであきらめるのではなく、ポジティブに発想を変えて取り組んでいこうとメンバーで話し合いながら進めてきました。

当初の企画から変更が生じましたが、SNSの活用など人前で話す大切さや難しさを感じながら活動できたと思います。

コロナ禍を経験しなければ、インスタライブなど、おそらく一生やらないまま人生終えていたかもしれません(笑)

今日の活動を

振り返って

初めての試みだったので、不安しかなかったですが、台本も用意して、メンバーのみんなと協力して実施することができました。

また、Instagramを通して、同じ拓大生が応援してくれたのも大きな支えになりました。伝えたいことをより多くの人に伝えていくために、SNSなどを上手に活用していく大切さを実感しました。

今後の抱負

多くの人に広めていくことを継続しながら、今回の活動で得た経験を縦の繋がりで後輩たちに引き継ぎたいと考えています。

子ども食堂との関係を持続可能な活動として展開していきたいです。